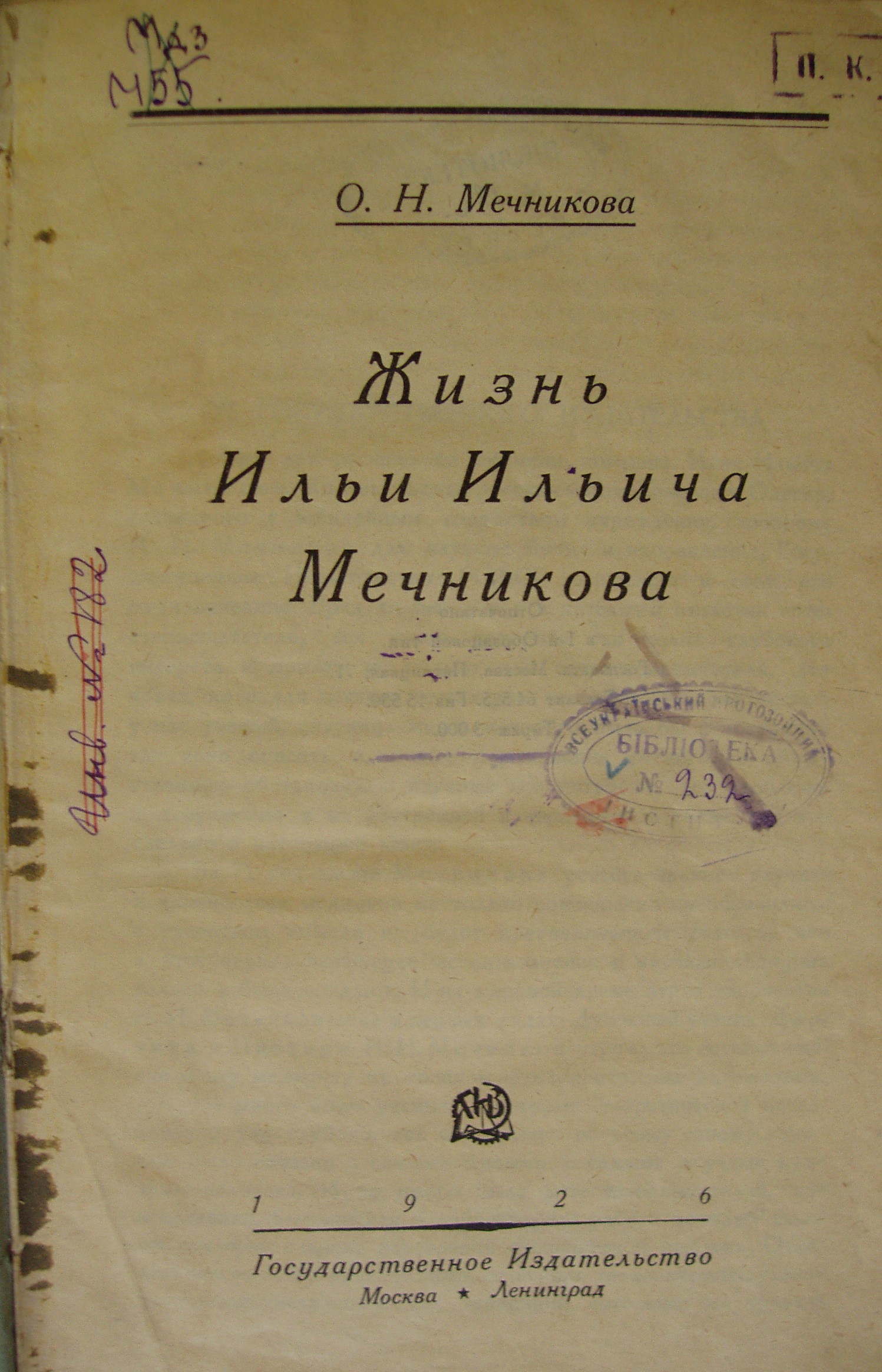

Жизнь Ильи Ильича Мечникова (О. Н. Мечникова)

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Десять лет прошло со времени кончины Ильи Ильича Мечникова. Ко дню съезда русских бактериологов в Одессе, связанного с юбилейным торжеством учреждения, которому И. И. Мечников дал научное бытие и направление, Государственное Издательство РСФСР выпускает в свет его жизнеописание. Вряд ли был у нас в истекшем столетии естествоиспытатель, вся жизнь которого так полна глубокого интереса и притом не только для естествоиспытателя, для врача, но и для всякого мыслящего человека. И вряд ли был у нас ученый, спутница жизни которого была бы в состоянии так ярко описать и личные переживания ученого, и общественную обстановку, и научные его интересы, его проблемы и достижения в их внутренней и неразрывной связи, как это сделано в настоящей книге.

За 71 год жизни Мечникова естествознание, научная и клиническая медицина не только совершенно преобразились; в известном смысле не будет преувеличением сказать, что в этот период настоящее естествознание и научная медицина только и были созданы. И на мировой арене этого творчества И. И. Мечников стал в первых рядах. Духовный ученик Дарвина и Пастера, И. И. Мечников строил это естествознание и эту медицину на крепком фундаменте, ими заложенном.

Не много было ученых, в которых теоретическое исследование так глубоко, так неразрывно по всему своем замыслу было связано с самыми живыми, с самыми жгучими нуждами человека. И не много было естествоиспытателей, повседневная, фактическая и лабораторная работа которых была бы так ярко озарена неустанной философской мыслью. Отделавшись от всего мистического, от всяких теологических, телеологических, метафизических тенденций, которыми так чревата натурфилософия, И. И. Мечников закладывал настоящие научные основы материалистического миросозерцания. Сорок лет научного его творчества были „сорока годами поисков рационального мировоззрения, главная задача которого была — вскрыть источники дисгармонии, человеческой природы, т. е. тех глубоких противоречий, которыми она охвачена и в примиряющем синтезе которых человечество так заинтересовано. Разве это не диалектическая постановка проблемы?

И вся эта картина работы научной мысли правдиво освещена автором на фоне общественной и политической жизни, среди которой она развертывалась. Пред нами эпоха мрачной реакции в России, выжившей, быть может, наиболее выдающегося русского ученого и притом отнюдь не склонного к активной политической борьбе, и из университета, в котором он преподавал, и из бактериологического института, в который он вдохнул научную жизнь, и из страны, которой принадлежали все его привязанности.

Правда, О. И. Мечникова, автор биографии, писала ее вне России, в далеком Париже. Она не пережила с нами отвратительной картины разлагающегося царского режима, ее не было среди нас, когда этот режим свергался, она не пережила с нами Октября и гражданской войны, она не дышала воздухом, не мыслила думами Советской России. И это не могло, конечно, не отразиться на самой книге, тем более, что значительные части ее были написаны еще при жизни Ильи Ильича. Вследствие этого в тоне ее повествования часто слышатся уже чуждые нам мотивы. Слишком мягки для нас картинки крепостной эпохи, в которой протекало детство Ильи Ильича. Иначе бы мы расценили эпизод, описанный в III главе первой части, и т. д. Но зато эти строки были одобрены Ильей Ильичем и в истинном свете рисуют его мировоззрение, — а это для жизнеописания самое важное. А главное, в книге эти мотивы играют совершенно незначительную роль; русский читатель уже привык пропускать их через свою призму. Зато перед всяким, кто прочитает эту книгу, вырастает яркий образ ученого, быть может, не называвшего себя материалистом, но, как не многие, растившего и крепившего материализм, чрезвычайно далекого от диалектиков, но стихийно увлеченного диалектическим мышлением.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В тихий летний вечер мы сидели вдвоем на своей террасе.

Накануне к Илье Ильичу за некоторыми справками приходил неизвестный ему публицист, собиравшийся писать его биографию.

По этому поводу мы говорили о том, как биография, написанная при таких условиях, должна неизбежно быть поверхностной и неполной; о том, как вообще трудна задача биографа; как необходимо основательно знать человека и все фазы его существования для того, чтобы дать верное представление о его характере и жизни. Интимная сторона всегда более или менее недоступна постороннему; чтобы разобраться в ней, надо долго в близком общении прожить вместе.

Наше многолетнее общее прошлое соответствовало этим требованиям. Вся жизнь Ильи Ильича хорошо мне известна. О детстве его много и живо рассказывала его мать; сам он охотно и часто говорил мне о своем прошлом; вторую же часть его жизни мы прожили вместе.

В его жизни и произведениях все так тесно связано, так вытекает одно из другого, что для цельности понимания их надо знать все звенья его развития.

В созерцательной тишине летнего вечера я заговорила с ним. о своих размышлениях. Он отнесся к ним так сочувственно, что этим окончательно укрепил мое намерение писать его биографию.

Он настаивал на рассказе полном, как бы научно-точном, считая, что лишь при этих условиях жизнеописание имеет серьезное значение. Я и руководствовалась этим советом в пределах выполнимого: не всегда возможно вскрывать индивидуальную жизнь, не проникая в чужую, неприкосновенную...

Многочисленными представлялись мне трудности моей задачи, тем не менее я смотрела на нее, как на миссию: если в этой биографии и будут крупные промахи, все же, надеюсь, она даст верное представление о развитии, жизни и деятельности Ильи Ильича.

... Мы долго говорили на эту тему в тот тихий летний вечер. Луна успела уже подняться из-за деревьев, и свет ее серебристыми узорами вырезывался сквозь темные листья плюща. Он заливал и орешник перед домом, и лужайку, и все вокруг, — этот таинственный, мирный свет луны. Под влиянием его прелести мы перестали говорить, точно прислушиваясь к внутренним голосам природы и себя самих. В юности голоса эти — неясные грезы будущего; когда уже много пережито — они воспоминания прошлого...

Того, о ком пишу, уже нет...

Без его содействия я не могла бы выполнить своей задачи. Часто, когда он не был слишком утомлен дневной работой, после обеда, удобно усевшись в свое большое кресло, он принимался, со свойственным ему оживлением, яркостью и ясностью, рассказывать мне какой-нибудь эпизод своего прошлого...

Я успела прочесть ему набросок всей первой части этой биографии и несколько глав второй, тогда еще только начатой.

Сколько незабвенных вечеров провели мы таким образом...

Он дорожил этой биографией, считая, что история развития человеческой мысли, характера и жизни всегда представляет интересный психологический документ.

Во время своей длительной тяжкой болезни он часто настаивал на том, чтобы я рассказала «последнюю главу» его жизни, надеясь своим отношением к смерти уменьшить страх других перед нею. Кроме того он говорил, что люди редко сознательно доживают свой век; еще реже достигают они развития «инстинкта смерти», а потому такой пример интересен и должен быть описан. По мере сил своих исполняю его волю.

Единственная цель этого простого, но правдивого рассказа — показать Илью Ильича, каким он был, а таким он — опора и поучение.

Севр.

15 декабря 1918.

Часть первая. Детство, юность и молодость

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПАНАСОВКА И ЕЕ ХОЗЯЕВА

В Малороссии, в степной части Харьковской губернии, Купянского уезда, находилось имение Панасовка. Оно принадлежало семье Мечниковых; впоследствии оно было продано и перешло в чужие руки. В былое время это было родовое именье Ильи Ивановича, отца Ильи Ильича Мечникова. Местность, где расположена Панасовка, нельзя назвать ни красивой, ни веселой: степь, бугры, покрытые низкой травой да полынью; бедная деревня, тщедушная растительность, отсутствие реки, — все это вызывает скорее унылое настроение. Но зато какой простор, какие мягкие, серебристо-пепельные тона, как чудно пахнет степной полынью ранним утром и вечером!

Панасовский дом стоит немного в стороне от деревни, на холме, спускающемся к небольшому пруду. Дом похож на все малорусские помещичьи усадьбы средней руки: полутораэтажный, с двумя подъездами на переднем фасаде и пустынным двором с видом на большую дорогу. Сзади полукруглый балкон с колоннами и ступеньками, ведущими в сад. В нем — довольно жалкие клумбы цветов, фруктовые деревья, спускающиеся к пруду, винокуренный завод на берегу и отлично содержавшийся огород.

Внутренняя обстановка дома обыкновенная, средняя. Никакой претензии на изящество или комфорт. Мебель неуклюжая, старомодная, но не стильная, расставлена шаблонно.

Зато во всем, касающемся стола, — хозяйственность необыкновенная: чуланы и погреба переполнены разнообразной, отборной провизией. Чего-чего там только нет! Видно, что заботливость хозяев по влеченью сосредоточена на этой области; и действительно, во всем околотке Панасовка славится своей едой и хлебосольством.

Судя по очень хорошему портрету, писанному в 1835 году, Илья Иванович Мечников в то время был красивым юношей, с правильными чертами, с глазами нежно голубыми, со светлыми вьющимися локонами. Он был очень умен, но с тем оттенком скептицизма, который мешает серьезному отношению к жизни и труду. При этом у него был темперамент эпикурейца, и он был военным. Очень рано он женился на Эмилии Львовне Невахович, сестре своего товарища по гвардии.

Она была очаровательна — выдающегося ума, красивого еврейского типа, с чудными темными и огненными глазами, с характером живым, сердцем добрым и нежным. Ее звали Милочкой.

В старости она любила вспоминать, как однажды на балу Пушкин сказал ей: «Que vous portez bien votre nom, made-moiselle»1. Женившись на ней, Илья Иванович продолжал жить в Петербурге, вести веселый беззаботный образ жизни; через несколько лет все приданое Эмилии Львовны было прожито.

А между тем подрастало уже трое детей, и надо было, позаботиться о их будущности.

Вот тогда-то вспомнили, что где-то далеко в Малороссии у Ильи Ивановича есть родовое имение. Сколько энергии и настойчивости должна была проявить Эмилия Львовна, чтобы уговорить мужа переехать туда. И каково было ему покинуть привычную, веселую столичную жизнь для глухой деревни!

Тем не менее переезд был решен. Двух мальчиков, Ваню и Леву, оставили в Петербурге, поместив их в пансион для подготовления в лицей и в школу правоведения.

Илья Иванович взял место ремонтера двух гвардейских полков и с женой, дочерью, тетей жены и своим младшим братом, Дмитрием Ивановичем, переехал в деревню.

Сначала семья поселилась в старом доме, в Ивановке, где родилось еще двое сыновей.

После рождения первого из них, Коли, надеялись больше не иметь детей. Тем не менее через два года, 3 мая 1845 года родился последний ребенок — Ильюша.

Ивановский дом был стар и неудобен. Илья Иванович выстроил новую усадьбу в другом конце имения, называемом Панасовкой. Таким образом окончательно было свито семейное гнездо.

Эмилия Львовна, со свойственной ей энергией и страстностью, погрузилась в домашнее хозяйство. С одной стороны, она хотела помочь поправить расстроенные дела, с другой — создать мужу обстановку, соответствующую его эпикурейским вкусам. Илья Иванович любил еду и карты, — таким вкусам легко было удовлетворить в деревне. И вот вокруг этого стала вращаться вся жизнь; главной ежедневной заботой был стол; с поваром и ключницей велись длинные переговоры на эту тему. Благодаря крепостному праву дворовых людей было множество, — все заготовлялось дома.

Девичья была полна вышивальщицами, швеями и всякой другой женской прислугой, которой управляла уже немолодая, толстая Авдотья Максимовна, она же Дуняша. Она носила «очипок» и неизменно одевалась в коричневую кофту и юбку с белыми крапинками. Всех держала она в руках. Заслышав ее мягкие шаги, девушки быстро шептали: «Авдотья Максимовна идет!». Разговоры мгновенно прекращались, и все погружались в работу. Среди мужского персонала главную роль играл лакей Петрушка, неряшливый, часто пьяный, но добродушный малый. Он обыкновенно дремал за перегородкой в передней.

Кучера, повар и другая прислуга сколь возможно сваливали работу на своих помощников — поварят, форейтора, казачка. Одним словом, все было в порядке вещей, как водилось в помещичьих усадьбах во время крепостного права.

Отношения Мечниковых к крестьянам были хорошие. Крестьян, по тогдашним понятиям, не обижали, несмотря на некоторые крепостнические привычки. Так, за провинность девушек били по щекам и таскали за косы. Даже добрый и спокойный Дмитрий Иванович с размаху давал пощечину своему лакею, когда заставал его пьяным. Но в те времена все это не считалось ни жестоким, ни даже обидным, а совершенно естественным отеческим поучением.

Крестьяне относились доверчиво к Илье Ивановичу, постоянно обращались к нему за советами и в нужде прибегали к его помощи. Он всегда давал согласие своим крепостным на вступление в брак по их выбору, что в ту эпоху было редким явлением.

Молодые приходили на поклон; жених в праздничном тулупе, подпоясанном ярким поясом; невеста — в красиво вышитой рубахе, с разноцветными лентами в волосах. Они становились и на колени и трижды кланялись в землю. Илья Иванович и Эмилия Львовна благословляли их иконами, целовались с ними и давали денег на свадьбу. Крестьяне любили Мечниковых и считали их добрыми помещиками.

Воспитанием детей заведывала Эмилия Львовна. Ее личная педагогика сводилась главным образом к нежному баловству; она же выбирала нянек и приглашала учителей. Пока мальчики были малы, ими занималась бабушка Елена Самойловна; потом они переходили в руки гувернеров и учителей. Деятельность Ильи Ивановича заключалась в покупке лошадей на ярмарках и конных заводах и в препровождении их в Петербург для сдачи ремонта.

Так как путешествия эти совершались на лошадях, на «долгих», с остановками в разных городах, то он пользовался этим для крупной игры в карты и для развлечений, недоступных в деревне.

Сельское хозяйство в Панасовке было очень незначительно, так как имение преимущественно состояло из пастбищ для лошадей и овец. «Делами» занимался главным образом Дмитрий Иванович. Он был беззаветно предан семье брата. Будучи несколькими годами моложе его, он говорил ему «Илья Иванович» и «вы», в то время как тот говорил ему «ты».

Дмитрий Иванович был высокий угрюмый человек; большею частью он упорно молчал, курил трубку и вышивал на пяльцах. Живая Эмилия Львовна часто говорила ему: «Да что это, Митенька, вы постоянно молчите? От вас слова не добьешься». На что Дмитрий Иванович неизменно отвечал: «Не всем же вечно болтать, как вы, Эмилия Львовна». Между ними установились самые хорошие отношения: Дмитрий Иванович был готов идти в огонь и воду за Эмилию Львовну. Она это чувствовала и имела к нему безграничное доверие. Действительно, во все трудные минуты жизни она находила в нем твердую опору.

Мужчины проводили большую часть дня, а иногда и ночи, за картами. Партии составлялись между родственниками и соседями. Занятие это считалось важным, существенным. Еда тянулась бесконечно; всего подавалось в изобилии; к блюдам возвращались по нескольку раз; ели как знатоки, обсуждая все достоинства и недостатки кушанья. Вскоре после обеда являлся повар, и общими силами делался заказ на следующий день. Соснувши немного, опять садились за карты.

Так проходили дни за днями в этом культе карт и еды, в разговорах о лошадях да изредка о политике. Илья Иванович начинал лысеть и тучнеть. Трудно было определить его душевное состояние. У него не было «настроений», он никогда ни с кем, даже с Эмилией Львовной, не говорил «по душе».

Пока дети были маленькими, он ласкал их. Но, по мере того как они подрастали, все сношения с ними сводились почти исключительно к тому, что утром и вечером они прикладывались к его руке. Однако из этого не следует, что он был равнодушен к ним; напротив, он думал о их благополучии, но, в этом вполне полагался на деятельную заботливость Эмилии Львовны.

С нею отношения детей были совсем иные. Она не только баловала их, но горячо принимала к сердцу все их детские интересы. Своей отзывчивостью, живостью, общительностью она привлекала их сердца, была их другом и поверенной.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ДЕТИ

Старшие мальчики, Ваня и Лева, учились в Петербурге. Дочь, Катю, воспитывали дома, как всех барышень дворянских гнезд того времени, с единственной целью выдать замуж. Миловидная, тонкая и стройная брюнетка, она походила на мать, хотя была менее красивой. Умная и нервная, она интересовалась, однако, главным образом, чтением французских романов. Между нею и младшими мальчиками была большая разница в возрасте, тогда как последних разделяло всего два года. Коля, любимец бабушки Елены Самойловны, был хорошенький, толстенький бутузик, с бархатными черными глазами, движениями флегматичными и важными, за что его звали «papa tranquille»1.

Младший в семье — Ильюша, — наоборот, был весь — огонь. Светленький, тоненький мальчик, с нежным цветом лица, светло-каштановыми шелковистыми волосами и серо-голубыми глазами, искрившимися живостью и добротой, он был впечатлителен, вспыльчив, нервен и подвижен, как ртуть.

Его прозвали «m-r vif-argent»2. Все ему надо было знать, везде быть, все видеть. Когда за картами, после долгой тишины, вдруг раздавались общие, громкие голоса, — он стремглав бросался в зал, думая: «а вдруг подерутся». Целый день бегал он по- всему дому — то вслед за мамой по хозяйству, при чем попутно пробовал и осматривал все съестное; то бежал в девичью смотреть, как работают, и сам хотел вышивать; всем мешал, надоедал, пока его не выпроваживали. Тогда он искал другое занятие: бежал смотреть, накрывают ли на стол, что к обеду, или приставал ко взрослым, забрасывая их странными вопросами.

Он успокаивался только тогда, когда его внимание было поглощено каким-нибудь наблюдением — насекомым, бабочкой, которую надо поймать, или игрою старших в карты. Особенно же он притихал, когда кто-нибудь садился за рояль. Приютившись у инструмента, он мог часами слушать музыку.

Как и остальные дети, он был чрезвычайно избалован. Больше всех баловала его мать, отчасти как младшего и в противовес бабушке, которая оказывала явное предпочтение Коле, отчасти потому, что у Ильюши часто болели глазки, и он считался золотушным ребенком. Плакать и трогать глаза ему было запрещено, и потому все позволялось, лишь бы избегнуть этого. Ильюша, как умный мальчик, отлично понимал выгоду своего положения и злоупотреблял им. Как только ему что-нибудь запрещали или журили за шалость, — он делал вид, что трет глаза, и, хныкая, говорил: «а я тиру и плачу».

Вследствие таких условий он был особенно избалован и капризен. Мать называла его «нервным ребенком», а сестра, которой часто приходилось воевать с ним, — «убоищем».

Однако в действительности Ильюша был чрезвычайно добрым, любящим и нежным. Он был очень ласков, особенно с матерью; на него всегда можно было повлиять, действуя на его доброе сердце.

Чувствительный к добру, он в то же время глубоко страдал от всякой несправедливости или обиды. Он не мог простить бабушке ее явного предпочтения Коле. Горько задевало его то, что она всегда отдавала лучшие куски своему любимцу. Всякий раз, когда обносили блюдо за столом, бедный Ильюша с замиранием сердца следил за ним; а бабушка, точно ничего не замечая, клала заманчивый кусок к себе на тарелку, спокойно разрезывала и отдавала его Коле.

Вечером Ильюшу укладывали спать и говорили: «Ну, детка, теперь надо помолиться, а потом и баиньки». Но этого добивались не сразу. Нашалившись и уставши так, что глазки уже сами начинали слипаться, он, наконец, решался стать на колени в своей кроватке, сложить ручки и начать молитву: «Господи, спаси и помилуй папу, маму, бабуш..», но тут он вспоминал, как бабушка обидела его за столом, и, спохватившись, прибавлял «Нет, бабушку не надо; она злая... Братьев, сестру, тетей, дядей, всех людей и меня «маладенца» Илью!». Окончив молитву, он все-таки еще не сразу засыпал. Как нервный ребенок, он боялся оставаться один и от времени до времени приоткрывал веки, чтобы увидеть, сидит ли возле него одна из босоногих девушек, приставленных к нему, пока он уснет. Иногда, думая, что он уже спит, девушка на цыпочках уходила. Ильюша, приоткрыв глазок, не видя ее, вдруг встрепенется и с вытянутой шейкой с минуту всматривается в полутемную комнату. Ночник тускло освещает ее; от мерцанья пламени большие тени предметов точно двигаются и скачут. Ильюше вдруг становится так страшно, что он прячет голову в подушку и кричит изо всех сил. Прибегает Авдотья Максимовна и спешит успокоить его. Она накидывается на провинившуюся девушку: «Ну, как же не стыдно! Ну, как же можно так оставлять благородное дитё!». Ильюша еще всхлипывает, но уже знает, что теперь его не оставят одного, и скоро засыпает глубоким детским сном.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

В 1850 году детей везут в Славянск, на купальный сезон. По степной дороге в знойный летний день катилась тяжелая панасовская карета шестеркой с форейтором. За ней, на некотором расстоянии, чтобы пыль не мешала, следовал неуклюжий тарантас.

В старинной четырехместной карете, с запыленным потрескавшимся верхом, сидела Эмилия Львовна с тремя детьми. На козлах, рядом с кучером, клевал носом дремлющий лакей. В тарантасе ехал Дмитрий Иванович с родственником Гес де-Кольва. Жара стояла невыносимая. В начале дороги все были возбуждены и волновались. Эмилия Львовна вспоминала, не забыто ли что-нибудь, и обсуждала с Катей предстоящее устройство в Славянске. Мальчики высовывались из окон, заглядывая на лошадей и на тарантас, делая всякие замечания. Ильюша так ерзал и болтал, что ему то и дело говорили: „Да сиди же смирно, упадешь, дай же хоть слово сказать”, и т. д.

Мало-помалу однообразие степи, жара и укачивающее движение кареты навели дремоту на больших и малых. Тарантас отстал: Дмитрий Иванович с товарищем хотели заехать к тетушке, по соседству. Наконец вдали показалось очертание леса. Все ближе и ближе — и скоро подъехали к лесному постоялому двору: „Калмыков — постоялый”. Все опять оживились. Мальчики засуетились, ими овладела потребность размять ноги, побегать. Они стали упрашивать мать отпустить их в лес, пока будут кормить лошадей. Эмилия Львовна согласилась, но не иначе, как с Петрушкой, и ненадолго. Вкусно перекусив, дети заторопились в лес; там все манило их: чаща, лужайки, овраг, таинственная тропинка. Но не успели они проникнуть немного вглубь, как до них стал доноситься какой-то смутный, тревожный гул. Они остановились, прислушиваясь. Это были отдаленные грубые голоса шумной толпы. Дети сразу притихли и послушно заторопились обратно к постоялому двору. Там карета все еще стояла распряженной. Мать тревожно выглядывала из окна и нервно замахала руками: „скорее, скорее”.

Поодаль, вокруг лошадей, стояла толпа мужиков; многие из них были совершенно пьяны. Они кричали, перебивая друг друга, надвигались на кучера и форейтора, отнимая у них лошадей, угрожая не отпустить, пока им не дадут тысячу рублей выкупа. Перепуганные дети с ужасом жались к матери. Сама она была ни жива, ни мертва. Ильюша чувствовал, как трепетала ее рука, и весь дрожал. Сердечко его билось, как у пойманной птички. Пьяные мужики казались ему страшными чудовищными разбойниками, которые уведут их и, пожалуй, убьют. Он еле сдерживал слезы.

Мужики успели связать кучера и форейтора и увести лошадей. Прижимаясь друг к другу, Эмилия Львовна и дети прислушивались, не едет ли тарантас. Уж десять раз то одному, то другому чудился колокольчик. Наконец звук его действительно раздался вдали. „Едут, едут”, радостно шептали дети. Бросились к Дмитрию Ивановичу объяснять, в чем дело. Он с товарищем тотчас направился к толпе; начались переговоры, долго ни к чему не приводившие. Наконец, Гес де-Кальва пришла в голову мысль сказать, что он съездит к своей тетушке, соседней помещице, и привезет выкуп. Мужики согласились отпустить его одного, задерживая остальных, в качестве заложников.

Через некоторое время, казавшееся детям бесконечным, заслышался приближающийся колокольчик; на этот раз он сопровождался топотом людских шагов. Появился тарантас, а за ним целый взвод „бессмертных гусар”. Вместо того, чтобы ехать к тетушке, Гес де-Кальва направился в ближайшее село, где был лагерь, и рассказал офицерам о случившемся. Те тотчас же пришли на помощь со своими солдатами. Картина сразу изменилась. Эмилия Львовна и Катя потихоньку крестились. Ильюша выпустил мамину руку и уж не жался к ней, а, вытянув шейку, во все глаза следил за тем, что теперь будет. „Ну, — думал он, — теперь нас не убьют. Теперь им достанется. Так им и надо”. И может быть в первый раз в жизни в его маленьком сердце зашевелилось недоброе чувство к людям. А тем временем началась грубая расправа, свалка, крики драка. Мужиков связали. Из соседней деревни прибежали бабы и парни. Все кричали, причитывали. Одна из баб подбежала к молодому офицеру и с бранью ударила его по лицу. Офицер пришел в ярость, стал кричать, чтобы ей забили рот землею солдаты повалили ее; мужики бросали в них комьями земли Ильюше было страшно, и все это насилие возбуждало в нем отвращение. Кучера и форейтора, наконец, освободили, привели лошадей, наскоро запрягли их в карету, и, пока шла расправа, семья уехала дальше. Уже без приключений добралась она в Славянск.

Этот эпизод — первое сильное и яркое впечатление, которое запомнил маленький Ильюша. Оно глубоко поразило его и оставило следы на всю жизнь, внушив ему ненависть к грубой дикости и насилию, откуда бы оно ни исходило.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРЕЕЗД В ХАРЬКОВ

На следующий год решено было переехать в Харьков. Кате минуло семнадцать лет; пора было ее вывозить. Мальчики продолжали вести детский образ жизни: беготню, игры, шалости. Коля учился читать и писать с бабушкой. Ильюша быстро запоминал ту или другую букву и таким образом очень быстро сам научился читать.

Переезд в Харьков был, конечно, великим событием. Задолго весь дом был занят приготовлениями. Дети радовались перемене, — не могли дождаться минуты отъезда. Наконец она наступила. Разместились по экипажам, кучеру сказано было: „с богом, трогай”, и покатили по степной дороге.

В Харькове установился панасовский образ жизни с прибавлением светского элемента из-за выездов Кати и приема многочисленных гостей. Свобода детей была несколько ограничена. Уже дорогой в Харьков им внушали, что в городе нельзя кричать на улице, нельзя показывать пальцами, гулять одним, шуметь в доме и т. д. Дети впервые бессознательно почувствовали, что семья их — не центр вселенной, что есть множество других семей, и даже что с ними надо считаться. Это открытие было очень неприятно Ильюше.

Мечниковы поселились в большой квартире, над хозяевами дома. Однажды дети неистово расшалились, подняли страшную беготню и визг. Снизу пришли сказать, что хозяйка больна и просит не шуметь. Ильюшу возмутила эта помеха в самом разгаре игры, и он пришел в такую ярость, что лег на пол и принялся нарочно свистеть в щель. Укротить его стоило больших усилий1.

В Харькове кругозор детей стал быстро расширяться. Дмитрий Иванович повел их в театр, и новый мир фантазии открылся им. Впечатление было так сильно, что они на другой же день решили представлять. Сначала они воспроизводили виденную пьесу, а затем, по инициативе Коли, стали сами сочинять. Коля написал драму под названием „Горячий чай”. Сюжет заключался в том, что гостю предложили такого горячего чаю, что он обжегся им, рассердился, поссорился с хозяином, вызвал его на дуэль и т. д. Ильюша, конечно, поспешил подражать брату и сочинил что-то в том же роде, но уж такую чепуху, что сам почувствовал слабость своей попытки и отказался от литературной деятельности. Вообще в этот период он потерпел целый ряд неудач, сильно повлиявших на его „самоопределение”. Коля, по примеру старших, часто играл в карты то с другими детьми, то с горничными. Ильюша тоже пробовал силы на этом поприще; но, благодаря своей нервности, так волновался, что вечно оставался в „дурачках”, и обыкновенно игра кончалась ссорами и слезами. Это внушало ему полнейшее отвращение к картам. Коля очень любил разные физические упражнения – гимнастику, единоборство. Ильюша, как младший, естественно, оказывался наиболее слабым и из самолюбия стал уклоняться от этих удовольствий. Таким образом путем исключения была расчищена почва для новых влияний, иных, чем домашние.

Но пока в харьковской обстановке не появлялось никаких новых элементов, и жизнь Ильюши протекала по-прежнему в теплой атмосфере материнской заботливости и ласки, в детских играх и начальном обучении.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ МЫСЛИ

Зимой 1851 года было получено известие о том, что у второго сына Мечниковых, Левы, сделался коксит1 и что доктора советуют сейчас же увезти его из Петербурга. Горько плакала и отчаивалась бедная Эмилия Львовна. Дмитрий Иванович спокойно объявил, что тотчас едет за Левой; достал свою огромную медвежью шубу, мохнатую шапку, теплые сапоги и в тот же день отправился на перекладных в Петербург. Через столько времени, сколько необходимо для поездки туда и обратно, он вернулся с Левой. Последний был красивый, живой, умный и талантливый тринадцатилетний мальчик. Он ходил на костылях, но помимо этого был совершенно здоров. Его решили готовить в гимназию и для этого пригласили учителей студентов. Они-то и внесли новый элемент в жизнь семьи.

В 1853 году на каникулы в качестве учителя Левы приехал студент-медик Ходунов. Он занимался толково и добросовестно, стараясь не только учить, но развивать ученика, внушать ему любовь к науке. Ученье шло хорошо, так как Лева был крайне способный мальчик; но он слишком разбрасывался, а потому был поверхностен, что несколько охлаждало Ходунова. Между тем его все более и более заинтересовывал маленький Ильюша. Первые сношения с ним завязались во время общих прогулок. Ходунов, проходя с Левой ботанику, делал с ним экскурсии для знакомства с местной флорой. Сначала Ильюша сопровождал их только ради прогулки, но очень скоро так увлекся и заинтересовался ботаникой, что обратил на себя внимание учителя, и мало-помалу весь его интерес сосредоточился на мальчике, которым он серьезно занялся. Ильюша с настоящей страстью собирал и определял растения, составляя гербарий. Вскоре он отлично знал местную флору; воображая себя ученым, писал сочинения по ботанике; все свои деньги отдавал он другим детям и братьям, чтобы заставить их слушать свои лекции. Уже с этого времени вполне определилось его призвание. Ему тогда было восемь лет. По возвращении в Харьков он стал накупать на все дареные ему деньги разные книги по естественной истории. Он читал; их с увлечением, хотя, конечно, многого не понимал; но и это непонятое возбуждало его любознательность. В одиннадцать лет он чуть не поплатился жизнью за любовь к естествознанию. Ловя в пруде гидры для своих наблюдений, он так увлекся, забрасывая сачок, что упал в воду, и его едва спасли. Это было в Ильин день, 20 июля, роковой день, когда ему угрожала не только вода, но и огонь. По семейному обычаю, в Ильин день, на именины Ильи Ивановича всегда съезжалось множество родных и гостей.

Уж задолго шли приготовления к обеду и ужину: весь дом был в суете и хлопотах. Гостей собралось так много, что в доме нельзя было всех разместить на ночлег и детей перевели во флигель. В то время, как гости и хозяева были заняты картами и разговорами, в людской шел пир и попойка, К ночи многие кучера и лакеи, приехавшие с гостями, совершенно перепились. Неосторожно брошенный в сено окурок поджег конюшню. Прежде чем это заметили, пламя охватило все здание; лошадей не успели вывести, и. многие животные погибли. Но вот ветер подул в сторону флигеля; на него посыпались искры, и соломенная крыша вспыхнула. В ужасе бросились спасать детей; их пришлось вытаскивать уже через окно. Несмотря на сильнейший испуг, первая мысль Ильюши была, однако, о маленьком племяннике, Коле, сыне Екатерины Ильиничны, вышедшей замуж год назад. В ужасе бегал Ильюша по всему дому в поисках ребенка и успокоился только, когда узнал, что он на руках матери, в саду.

После „выдачи замуж” Екатерины Ильиничны не было больше необходимости жить в городе. Поэтому решено было взрослым остаться зимовать в Панасовке, а Дмитрию Ивановичу везти детей в Харьков, для определения в гимназию. Подготовка у них была хорошая, благодаря студентам-репетиторам. К тому же они говорили по-французски и знали немного по-немецки, так как у них были гувернеры для иностранных языков.

Monsieur Gautier — веселый хвастун и благёр1—выучил детей главным образом песням Беранже. Страстный охотник, он посвящал охоте как можно больше времени. Мальчики не могли сопровождать его из-за того, что мать боялась за них.

Тревожный характер ее, связанный, быть может, с болезнью сердца, был причиной того, что у детей вообще не развивали никаких спортивных вкусов.

Другой гувернер — немец Иван Самойлович — тоже мало занимался детьми. Его гораздо более привлекала выпивка. Однажды, избрав Ильюшу собутыльником, он так напоил его пивом, что Илья Ильич больше никогда не брал этого напитка в рот.

Гувернеры не имели серьезного влияния на детей; они дали им только элементарное знание языков да оставили по себе несколько забавных воспоминаний. Илья, впрочем, пользовался небрежным отношением гувернеров для того, чтобы со страстью предаваться своим любимым занятиям. Его призвание было так резко выражено, что тогда же решили: «быть ему ученым».

Странным кажется, каким образом в панасовской среде могла развиться в мальчике такая страсть к науке. Первый толчок в этом направлении был дан ему несомненно Ходуновым. Однако влияние учителя, очевидно, послужило только поводом, а не причиной этой страсти. По всей вероятности, она имела более глубокий источник. Чтобы понять его, следует, быть может, обратиться к прошлому семьи Мечниковых.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПРЕДКИ

Мечниковы вообще не отличались семейным тщеславием, но была одна тетушка, очень гордившаяся их происхождением от «великого Спотаря».

Вот что рассказывает о нем Е. Пико на основании молдавской хроники (Hesden) и различных исторических документов2:

«Мало людей имело столько приключений и прославилось столь разнообразными способностями, как Николай Спотарь Милешту (Milestü). Имя его связано одновременно с историей литературы Молдавии, Греции, России и Китая. Его происхождение, таланты, преступление, увечье, которому он подвергся, отважное путешествие, совершонное им через всю Азию с целью пробраться в Пекин, драгоценные сведения, собранные им во время своего посланничества у „сына небес”, — все вызывает наше любопытство».

Спотарь родился в Молдавии около 1625 года. Он очень рано переехал в Константинополь, где изучал теологию, философию, историю, древне- и ново-греческий, славянский и турецкий языки. Затем он ездил в Италию для изучения естествознания и математики. Вернувшись в Молдавию, он скоро приобрел известность своей эрудицией, пользовался почетом и влиянием при дворе. Благодаря ловкости и политическим интригам ему удалось удержаться при нескольких враждебных друг другу властителях. Один из них, Стефанита, осыпал его почестями. Тем не менее Спотарь в полой трости послал в Польшу предложение Константину Сербону свергнуть Стефанита и захватить его престол. Константин, возмущенный такой изменой, отправил трость Стефаниту. Последний сначала хотел казнить Спотаря, но, ввиду его выдающихся способностей, взамен этого велел ему отрезать кончик носа. После этого Спотарь уехал в Германию и, как говорит наивная хроника, нашел там врача, который «отрастил ему новый нос». Спотарь явился в Молдавию, но вскоре совсем переехал в Россию. Благодаря своему обширному знанию языков он сделался драгоманом при Алексее Михайловиче и первым учителем его сына, Петра Первого, которого выучил грамоте. В 1674 году Алексей Михайлович поручил Спотарю миссию в Китай. Он должен был вести переговоры о торговых и политических сношениях между обеими странами. По дороге в Пекин Спотарь тщательно собирал сведения о местностях, через которые проезжал. Он добыл много очень интересных географических данных и указаний относительно громадного торгового значения азиатских рек, особенно Амура. В Пекине Спотарь быстро выучился китайскому языку. Пробыв около трех лет послом в Китае, он вернулся в Россию с богатым материалом собранных сведений и с драгоценными подарками от китайского императора. Все это возбудило зависть придворных. Они воспользовались тем, что возвращение Спотаря совпало со смертью Алексея Михайловича, разными интригами отобрали сокровища Спотаря и сослали его в Сибирь. Через несколько лет, когда воцарился Петр Первый, Спотарю удалось переслать ему письмо с рассказом обо всем случившемся. Петр велел его немедленно вернуть, отдал ему отобранные богатства, советовался с ним о делах Дальнего Востока и сделал его драгоманом при посольстве, поручив ему перевод тайных дипломатических бумаг. С тех пор Спотарь, окруженный всякими почестями, спокойно дожил свой век. Он был женат на русской, имел несколько сыновей и внуков. Позднее племянники его также переселились в Россию и вступили в русскую армию. Спотарь умер в 1714 году, 80-ти лет от роду. Литературная деятельность его была очень разнообразна и обширна. Он первый перевел библию на греческий и румынский языки; писал о происхождении Румынии, теологические статьи, составил греко-латинский словарь: написал сочинение под заглавием «Арифметика», в котором, на основании цифр и чисел, трактовал теологические, философские и этические вопросы. Он писал также по истории, археологии и по искусству. Наконец,

он сделал описание реки Амура, своего путешествия по Сибири и Китаю и перевел множество дипломатических документов. Его познания были так велики, что современники обращались к нему за сведениями, как к энциклопедисту. Такова история великого Спотаря.

В энциклопедии Брокгауз-Ефрон (XIX, 1896, стр. 226) находится следующая заметка: „Мечниковы — дворянский род, происходящий от молдавского боярина и спафария (мечника) Юрия Степановича, выехавшего в Россию в 1711 году с князем Кантемиром и получившего большие имения от Петра Первого. Его сын принял фамилию Мечникова. Род Мечниковых внесен в VI и III части родословных книг Харьковской губернии”.

Юрий Степанович и был, вероятно, одним из племянников великого Спотаря.

В дальнейших поколениях Мечниковых было всего более военных, был моряк, директор горного департамента, сенатор, но не было вовсе людей науки.

Со стороны матери Илья Ильич не имел таких значительных и сказочных предков. Однако Лев Николаевич Невахович, дед Ильи Ильича, был человеком культурным, выдающегося ума. Он был табачным откупщиком в Варшаве. Будучи евреем, он близко принимал к сердцу гонения на своих единоверцев и защищал их в литературе. Тем не менее впоследствии, под влиянием косвенного совета императора Александра I, он принял христианство, но не православие, а лютеранство, так что дети его росли уже в этой религии. Перед началом польского восстания, в 1830 году, его предупредили, что его дом пострадает от революции. Это известие было сообщено ему в то время, как он спокойно сидел в театре. Он тотчас собрался и уехал с семьей из Варшавы. Переселившись в Петербург, он совсем бросил дела и, живя на доходы с нажитого капитала, занялся переводом немецких философов. Вскоре он вошел в сношения с литературным миром, был знаком с Пушкиным и Крыловым. Один из его сыновей, брат Эмилии Львовны, был выдающимся карикатуристом своего времени, издателем юмористического журнала „Ералаш”. Члены семьи Невахович, в том числе и Эмилия Львовна, вообще отличались светлым умом, но между ними не было людей науки. Сам Илья Ильич говорил, что унаследовал свой духовный склад от матери. И действительно, живостью ума и характера, добротой и неисчерпаемой веселостью он вполне напоминал ее.

Во всяком случае среди его предков, как с отцовской, так и с материнской стороны, были незаурядные люди, от которых он мог унаследовать свои способности и любовь к науке

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ

В 1856 году Дмитрий Иванович повез детей в Харьков для определения их в гимназию. Экзамены прошли очень удачно. Коля поступил в 3-й, а Илья — во 2-й класс.

Будучи приходящими, мальчики жили у одного из своих бывших учителей. То было время, полное нарождающихся надежд, с наступлением либерального начала царствования Александра II. В гимназии оставались лишь незначительные следы николаевской эпохи с ее военной выправкой. Уже обнаружилось сильное влияние нового свободного духа. Узкое доктринальное преподавание и зубрение уступали место более рациональным идеям.

Классические языки отступили на задний план, а на первый были выдвинуты история, литература и особенно физико-естественные науки. Учителя стали сближаться с учениками, влиять на их общее развитие. Среди гимназистов возникали кружки самообразования, устраивались воскресные школы, занимались социальными вопросами; зарождалось революционное направление. Настроение было живое, стремления высокие, надежды — светлые. Первый год своего поступления в гимназию Илья прилежно занимался всеми предметами, так что скоро попал на золотую доску. Его полюбил учитель русского языка Парфенов и много способствовал его развитию, руководя его общеобразовательным чтением. Между прочим Илья читал под его руководством историю цивилизации Бокля, имевшего тогда большое влияние на русскую молодежь. Основное положение автора, согласно которому человечество движется успехами положительного знания, — глубоко запало в душу мальчика и еще больше упрочило его стремление к науке. В 3-м классе он сблизился с одним из товарищей — Богомоловым, тоже имевшим сильное влияние на его дальнейшее развитие. Богомолов был сын фабриканта красок. Старшие его братья в интересах предприятия занимались химией в Харьковском университете. Они ездили за границу и привозили оттуда новые идеи и запрещенные книги.

Они сообщали их своему младшему брату, тот в свою очередь посвящал Илью, который таким образом познакомился с материализмом и с политическими теориями. Он читал «Полярную Звезду», «Колокол» Герцена и многие другие запрещенные издания. Постепенно он перестал верить, несмотря на то, что в детстве, под влиянием матери, он был очень религиозен. Безбожье, однако, скорее заинтересовало его, чем огорчило. Оно вызвало в нем общее критическое отношение. Он стал проповедовать атеизм со свойственной ему страстностью, так что его прозвали: «бога нет». Критическое отношение он распространял и на преподавание: в 4-м классе перестал заниматься предметами, казавшимися ему неинтересными; зато с жаром набросился опять на естественную историю, ботанику и геологию. Хотя он перестал быть образцовым учеником, но стремление его к науке укреплялось все более и более.

В продолжение курса 3-го и 4-го классов мальчики жили в пансионе Карла Ивановича Шульц, заведении для «благовоспитанных детей», куда родители поместили их для изучения «языков и хороших манер». Нравы пансиона были крайне патриархальны и стеснительны; пища — дурная, нотации Карла Ивановича—скучные, с уроками танцев в придачу, — все это внушало Иле полное отвращение, и он твердо решил упросить родителей позволить ему с братом поселиться на частной квартире. Одно время Илья посещал воскресные школы и студенческие кружки, однако не был захвачен всеобщим политическим увлечением. Он чувствовал, что его настоящее, глубокое призвание — наука. Она так рано всецело поглотила его, что впоследствии он оставался в стороне даже от движения в пользу освобождения крестьян. Это объясняется еще и тем, что в Панасовке крестьянам не было плохо; вопрос о их положении не носил того острого характера, как в других местностях. Тем не менее одно всепоглощающее увлечение наукой могло, несмотря на возвышенную, отзывчивую природу юноши, отвлечь его от благородного освободительного движения. В 1858 году Богомолов уехал из Харькова, и в 5-м классе Илья сошелся с другими товарищами — Зеленским и Масловским. Все они горячо интересовались наукой и много читали. Благодаря своей живости и страстности Илья играл роль фермента в новом кружке. Решено было образовать союз, в котором каждый из членов занялся бы известной научной областью, с целью всем вместе составить род новой энциклопедии. Илья изучал немецкий язык, чтобы в подлинниках читать классиков материализма— Фихте, Фейербаха, Бюхнера, Молешота. Гимназическое учение отошло на задний план, хотя благодаря своим способностям Илья продолжал быть хорошим учеником и удачно сдавал экзамены. Программа его будущей деятельности окончательно определилась по следующему поводу. В то время общего умственного брожения на книжный рынок поступало множество переводных сочинений по естествознанию. Илья жадно поглощал их. Между прочим он прочел в русском переводе сочинение Брона: „Классы и порядки животного царства”. На приложенных таблицах он впервые увидел мир микроскопических организмов: амеб, инфузорий и корненожек. Этот мир простейших произвел на него такое глубокое впечатление, что он тут же твердо решил посвятить себя изучению низших ступеней животного царства, проявления жизни в ее простейшей форме. Ему тогда было пятнадцать лет.

При переходе в 5-й класс мальчики получили, наконец, позволение поселиться на частной квартире. Это дало им возможность свободнее следовать своим личным вкусам. Вне гимназии Коля проводил время за картами, биллиардом и другими развлечениями. Илья усердно работал; вставал и ложился рано. Единственным его развлечением была музыка, которую он; страстно любил, да разговоры на отвлеченные темы с товарищами. Перейдя в 6-й класс, он уже вполне специализировался Для того, чтобы иметь возможность серьезнее работать, он задумал войти в сношения с каким-нибудь из профессоров. В то время в Харьковском университете царили еще старые методы преподавания. Курс проходили по шаблонным учебникам, без всяких практических занятий. Но Илья не знал всего этого и мечтал найти в лабораториях поощрение и возможность, наконец, приняться за настоящую научную работу. Переодевшись в штатское платье, чтобы не произвести впечатления «мальчика», он пошел на лекцию сравнительной анатомии. По окончании лекции он с волнением обратился к профессору с просьбой позволить ему заняться протоплазмой под его руководством. Профессор принял его холодно и сухо; поучительным тоном сказал он: «Рано, молодой человек, захотели вы приняться за научные вопросы. Кончайте-ка прежде гимназию и поступайте в университет». Это обдало холодной водой бедного юношу, но, несмотря на свое огорчение, он не унывал. Продолжая посещать лекции, он присматривался, к кому бы другому обратиться с большими шансами на успех. Ему очень нравились лекции Щелкова, молодого физиолога, недавно вернувшегося из-за границы, и он решился сделать новую попытку. На этот раз она была удачнее: Щелков принял его любезно и согласился давать ему частные уроки. Под его руководством Илья познакомился с основами гистологии. Увлеченный целлюлярной теорией Вирхова, он страстно желал произвести что-нибудь самостоятельное в научной медицине, мечтал создать, подобно Вирхову, какое-нибудь новое общемедицинское учение. Он старался всячески расширить свои знания. Вместе с Зеленским взялись они переводить (с французского перевода) «Единство физических» сил Грове. Заинтересовавшись юношами, учитель естествознания и химии в гимназии, Тихонович, стал помогать им, и этой работе был посвящен весь учебный год.

Илья пользовался всякой свободной минутой для своих занятий. Даже за «неинтересными» уроками читал он потихоньку научные книги. Как-то раз за законом божим, зачитавшись, он не заметил, как к нему подошел законоучитель; взяв из рук юноши книгу, он был совершенно озадачен, увидя сочинение Радлькофера „О телах, содержащих кристаллы протеина”. Прочитав такое ученое название, батюшка молча вернул ему книгу и больше никогда не беспокоил его. Через студентов-медиков Илье удалось достать микроскоп. Он исследовал инфузорий и вообразил, что сделал интересное открытие. Тотчас написал он статью и отправил ее в единственный, существовавший тогда в России научный журнал «Бюлетень Московского Общества Испытателей Природы».

Он был обрадован согласием редактора поместить его статью, но тут же сам нашел, что сделал ошибочные выводы, приняв явление регенерации за размножение. Тотчас написал он в редакцию, чтобы остановить печатание. Так эта первая статья и не увидела света. На время каникул Щелков одолжил Илье микроскоп, и он мог в Панасовке хорошо изучить местную фауну простейших. Перейдя в 7-й класс, он прочел руководство геологии харьковского профессора Леваковского и с юношеской самоуверенностью написал на нее рецензию. Это было его первое печатное произведение. Ему было тогда шестнадцать лет. Увлеченный успехами, он послал еще несколько рецензий, но они не были помещены.

Однако приближалось время выпускного экзамена. Илья во что бы то ни стало хотел кончить с золотой медалью; добивался он этого не из одного самолюбия, но также для того, чтобы доказать родителям серьезность своих занятий и получить возможность ехать за границу для дальнейшего научного образования. Поэтому на время он отложил любимые занятия и серьезно принялся за заброшенный им гимназический курс. Окончательные экзамены происходили весной 1862 года. В Харьков приехала итальянская оперная труппа, и Илья не был в силах удержаться от музыкального соблазна. Несмотря на такое усложнение, экзамены прошли блестящим образом, и он получил золотую медаль. Теперь все помыслы его были сосредоточены на том, чтобы как можно скорее приняться за научную работу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПРОБЛЕСКИ ЛЮБВИ

Несмотря на свое раннее призвание, Илья вовсе не был равнодушен к окружающей жизни. Душа его была впечатлительна и отзывчива, привязанности — нежны и глубоки. Самая сильная из них была к матери. Между ними было сродство душ, нежные, доверчивые отношения; он ничего не предпринимал, не посоветовавшись с нею. Это было потребностью его сердца, сохранившеюся и в зрелом возрасте.

Первое подобие влюбленности испытал он очень рано — в 6 лет. Однажды в Панасовку в гости приехала знакомая семья с восьмилетней девочкой. Прелестная, грациозная, с вьющимися волосами, свеженькая — она походила на живой цветок. Илья не мог оторвать от нее глаз. Он всячески ухаживал за нею, рвал ей цветы и ягоды, занимал играми, старался показать себя в наилучшем виде.

Он испытывал необычное волнение и радость от ее присутствия, мечтал, чтобы она никогда не уезжала. Но визит был непродолжительный. Первая идиллия мальчика быстро кончилась и сменилась новыми впечатлениями. Тем не менее Илья Ильич навсегда сохранил в памяти образ хорошенькой девочки, хотя больше никогда не видел ее.

Второй раз Илья влюбился уже гимназистом в сестру товарища. Встречая ее на улице на прогулках, он издали любовался ею, искал этих встреч и мечтал о ней в течение полугода. Но вскоре она была вытеснена другой, уже более серьезной привязанностью.

При переходе в 5-й класс он, как всякое лето, поехал на каникулы в Панасовку. Там появилось новое лицо — молодая жена его старшего брата. Мало-помалу, к собственному удивлению, он стал замечать, что образ хорошенькой девушки все

более заслоняется его молодой belle-soeur. Вскоре она совершенно овладела его сердцем. Она составляла резкий контраст со всеми панасовскими обитателями. Хорошенькая, светская, она скучала в деревне, относилась свысока и критически к простым панасовским нравам, чем восстановила всех против себя. Чувствуя себя изолированной, она, скуки ради, постаралась привлечь приехавших юношей. Отношения, вначале приятельские, вскоре со стороны отзывчивого Или стали более нежными. Она действовала на его доброе сердце. Жалуясь на непонимание, на враждебное к ней отношение, она возбуждала его сочувствие и жалость. Он сделался ее горячим защитником. Из-за нее часто происходили у него столкновения даже с матерью, которую он укорял в мнимых несправедливостях.

Чувства его к belle-soeur превратились в юношескую, чисто платоническую, но реальную любовь, длившуюся, вместе с влиянием молодой женщины, около четырех лет. Затем, разочаровавшись, он охладел к ней. Тем не менее она была его первой серьезной любовью.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Из посещения университетских лекций в течение последних гимназических классов и из слышанного от студентов Илья заключил, что мало может почерпнуть в Харьковском университете для научных исследовании.

В те времена русскую молодежь особенно привлекали немецкие университеты. В них была целая плеяда знаменитых профессоров и лабораторий, широко открытых иностранцам.

Мечтая поехать учиться туда, Илья стал уговаривать мать отпустить его. Добиться ее согласия было нетрудно, так как она глубоко верила в научную будущность сына и от всей души желала помочь ему. Она взяла на себя убедить мужа. Несмотря на скудные средства, деньги достали и снарядили юношу в путь. Он решил ехать в Вюрцбург, к знаменитому профессору Келликеру, потому что тот читал гистологию, а Илью всего более влекло изучение протоплазмы. Думая, что в Германии каникулы совпадают с русскими, и что занятия начнутся с сентября, он торопился попасть туда заранее.

В те времена путешествие было длинное, сложное. Однако, несмотря на утомление, он остановился всего на день в Берлине и поехал закупать нужные книги в книжный центр — Лейпциг. Приехав туда вечером, он был в некотором смущении, не зная, где остановиться. К счастью, какой-то молодой немец на вокзале предложил ему взять комнату на его квартире, куда и повел его. На следующее утро Илья вышел очень рано и побежал покупать свои книги. Второпях он не обратил внимания ни на номер дома, ни на название улицы, и на обратном пути ему долго пришлось бродить, пока он нашел дорогу. Расстроенный этим, он поспешил уехать в Вюрцбург. Оказалось, что каникулы в полном разгаре. Ни Келликера ни других профессоров не было в городе; занятия должны были начаться только через шесть недель.

Впервые очутившись в полном одиночестве, среди чужих людей, бедный юноша совсем растерялся.

Ему указали на квартиру русских студентов. Полный надежды, он радостно бросился туда. Но соотечественники встретили его недоверчиво и холодно. Получив от них лишь несколько сухих указаний, он грустно отправился искать квартиру и нашел комнату у каких-то сердитых стариков. Принеся свои вещи, он стал раскладываться. Но вдруг на него напала такая тоска, что он наскоро опять уложился и объявил, что уезжает. Изумленные и рассерженные старики стали бранить его. Это окончательно расстроило его, и он торопливо уехал на вокзал. Дождавшись первого поезда, он пустился в обратный путь, безостановочно, до самой Панасовки. Появление его, конечно, вызвало всеобщее удивление. Тем не менее, видя его волнение, его приняли благодушно. В глубине души мать была рада его возвращению, так как отпускала его со страхом.

Таким образом кончилась эта первая, столь желанная, столь неудачная поездка за границу. Вероятно, ничего подобного не случилось бы, если бы он приехал к началу занятий, или если бы русские студенты встретили его теплее. Он был слишком молод, слишком впечатлителен и нервен, чтобы вынести полное одиночество. Одни любимые занятия или дружелюбная среда могли бы поддержать его.

Таким образом простое неудачное стечение обстоятельств перевернуло все его планы и мечты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. УНИВЕРСИТЕТ

Выбора больше не было. Решено было поступить в Харьковский университет.

Рассказ об этом периоде будет краток: он был лишь мимолетным эпизодом в жизни Ильи Ильича. «Alma mater» не имела на него того направляющего влияния, не оставила по себе тех дорогих воспоминаний, как обыкновенно в жизни молодежи.

В то время, как в гимназию широко проникло новое направление, Харьковский университет оставался крайне отсталым. Это зависело от того, что учителя гимназии были молодые люди, сами недавно кончившие курс, — профессора же, большей частью, были пожилыми людьми старого закала. Скорее чиновники, чем ученые, они довольствовались старинными методами преподавания. Лекции читались по отсталым учебникам; практических занятий почти вовсе не было. Некоторые из старых профессоров пили, другие относились к своему делу халатно или по-чиновнически. На естественном и медицинском факультетах в то время было только два молодых адъюнкта (доцента) нового направления, настоящих ученых и «учителей» молодежи. Это были химик Бекетов и физиолог Щелков. У них одних можно было серьезно заниматься; остальные лекции были одной формальностью.

Илья Ильич хотел поступить на медицинский факультет, но мать отговаривала его. «У тебя слишком мягкое сердце, — говорила она, —ты не будешь в состоянии постоянно видеть страдания людей». Щелков также советовал ему поступить на естественный факультет, более подходящий для чисто-научной, деятельности. Илья Ильич на это и решился и стал заниматься физиологией в его лаборатории. Так как юноше хотелось сейчас же приняться за самостоятельную работу, то Щелков предложил ему исследовать стебелек одной ресничной инфузории — сувойки, или вортицеллы. Надо было установить, представляет ли этот стебелек аналогию с мускульной тканью и так же ли, как она, относится к различным реактивам. Тщательные исследования привели Илью к отрицательным выводам. Свои результаты он напечатал в 1863 году в «Мюллеровском Архиве». Вскоре появилась статья знаменитого физиолога Кюне, который вызывающе резко опровергал его. Это крайне огорчило молодого человека; однако возражения еще более возбудили его энергию: он тотчас повторил свои опыты и, получив прежние результаты, ответил Кюне также довольно резко, задетый тоном его статьи. Однако влекомый к задачам более широкого, общего характера, он стремился к вполне самостоятельной работе. Во время своего неудачного путешествия за границу он накупил в Лейпциге много вновь вышедших научных сочинений; между ними был перевод «Происхождения видов» Дарвина. Эволюционная| теория произвела на юношу глубочайшее впечатление. Мысль его тотчас стала работать в этом направлении. Ему приходило в голову, что, быть может, животные, стоящие особняком и не нашедшие места в определенных родах, могут пролить свет на связь между последними, на их генеалогию. На этом основании он стал исследовать оригинальных пресноводных животных, похожих на коловраток, но приближающихся в то же время к некоторым червям из группы круглых червей. Ему действительно удалось составить из них новый промежуточный и связывающий отряд, который он назвал брюхоресничными (Gasterotricha) и который затем стал общепризнанным. В этих занятиях прошел весь первый курс.

Видя, что от самого университета он почерпнет немного, Илья Ильич решил сократить пребывание в нем и пройти весь четырехлетний курс в два года. Но так как студентам это не было дозволено, то он уволился с тем, чтобы поступить вольнослушателем и держать экзамен прямо на кандидата. Поэтому на второй год он вовсе не занимался научными работами, а готовился вместе со студентами 4-го курса к испытанию на кандидатскую степень. Экзамены вновь совпали оперным сезоном. Отдаваясь своей страсти к музыке, он в то же время усиленно готовился, и экзамены прошли блестящим образом. Он кончил первым кандидатом. Это было в 1864 году, ему было 19 лет.

Быстрота, с которой он прошел университетский курс, имела, однако, и отрицательную сторону, неизбежно вызвав пробелы в его образовании. Впоследствии это часто давало себя чувствовать и всегда вызывало в нем большое сожаление. Сокращенное пребывание в университете и ускоренный темп работы лишили его возможности сближаться со студентами; последние же, увлекаясь главным образом политикой, мало интересовались юношей, всецело поглощенным наукой. Таким образом в университете он не имел тех привлекательных товарищеских отношений, какими пользовался в гимназии. Помимо Щелкова, другие профессора не оказали направляющего, глубокого влияния на его развитие, и пребывание в университете промелькнуло лишь бледным эпизодом в его жизни.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПРЕБЫВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ. ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Илье Ильичу оставалось еще приготовить кандидатскую диссертацию, и он решил съездить на два месяца на остров Гельголанд, издавна привлекавший зоологов своей богатой фауной. Несмотря на первую неудачную поездку, родители охотно дали ему согласие, снабдили небольшой суммой денег, и в 1864 году он уехал за границу.

На Гельголанде он тотчас принялся за работу, преследуя свою мысль о значении отдельно стоящих оригинальных форм, могущих служить звеньями между животными группами и тем освещать их генетические отношения. Интенсивностью работы он обратил на себя внимание некоторых немецких ученых, и один из них представил его знаменитому ботанику Кону. Последний заинтересовался им, давал ему советы, они вместе гуляли и вели научные беседы, полные интереса для юноши. Кон советовал ему поработать некоторое время в Германии у знаменитого зоолога Лейкерта. Эта мысль очень улыбалась Илье Ильичу; он решил привести ее в исполнение, несмотря на затруднение, заключавшееся в недостатке денег для продления пребывания за границей. Он не хотел просить новой субсидии у родителей, зная, что и деньги, данные ему на поездку, были собраны с трудом. Поэтому он выполнил следующий план, изложенный в письме к матери, постоянной поверенной всех его намерений и мечтаний. Вот что писал он ей:

Гельголанд, 31 июля/12 августа 1864 г.

«Милая мама... я думаю остаться на острове еще целый месяц, по прошествии которого я поеду (желаю поехать) на десять дней в Гиссен, где будет от 17/5 до 25/13 сентября собрание натуралистов и врачей со всей

Европы. Это собрание слишком заманчиво, чтобы я не предпринял всевозможных средств для того, чтобы посетить его; кроме большой пользы от совещания с ученейшими людьми, я имею возможность заняться в богатейших коллекциях профессора Лейкерта, что очень важно для довершения моих работ на морском берегу, которые продолжают идти очень успешно. Для приведения в исполнение моего горячего желания воспользоваться такими сокровищами я должен прожить лишних три недели на Гельголанде, сделать путешествие в Гиссен и обратно и прожить в Гиссене десять дней на ту сумму, с которой я думал протянуть да 24/12 августа... Вместо квартиры в гостинице я нанял себе комнату у одного рыбака, за которую плачу вдвое дешевле. Вместо обеда и кофе, которые я имел, я питаюсь чем бог пошлет издерживая 30 коп. на еду (которая здесь дешевле, так как все получается из Гамбурга или из Англии); вместо двух или трех раз я переменяю белье один или два раза в неделю (за что плачу меньше прачке). Таким образом сбереженные деньги с прибавлением моей запасной суммы (которую я берег для первоначальной жизни в Петербурге) составляют достаточный капитал, на который я могу доставить себе столько пользы и наслаждения: 1) я пробуду лишних три недели на морском берегу и тем значительно увеличу свои познания и коллекции; 2) я посещу собрание и 3) буду работать в коллекциях Лейкерта и пользоваться его советами и книгами. Ради бога не сочти описание моей новой жизни за жалобу или ропот; наоборот, я так счастлив, имея в виду столько пользы, и еще тем, что я не могу упрекнуть свою совесть в бесполезном растрачивании денег, добытых любовью и заботой, что в такой обстановке я готов бы находиться почаще. Пожалуйста не вообрази также, чтобы я занятиями расстроил свое здоровье; даю тебе честное слово, что до сих пор у меня даже ни разу голова не болела. Да я и не верю, чтобы занятиями можно расстроить здоровье: я видел много ученых немцев, которые кулаком вола убьют. Вообще я умоляю тебя быть насчет меня совершенно спокойной, тебе и без меня много тяжелых забот, а я теперь поставлен в такие хорошие условия, что, кажется, печалиться нечего. Крепко целую твои ручки и остаюсь любящий тебя Ил. Мечников... Пиши, пожалуйста, чаще. Я так дорожу каждым твоим словом».

Он не говорил матери, что живет впроголодь. Он не хотел также, чтобы об этом знали Кон и другие знакомые, и тщательно скрывал от них свой образ жизни.

К открытию съезда он поехал в Гиссен и с успехом сделал два сообщения о своих исследованиях на Гельголанде. Он и Энгельман, впоследствии сделавшийся знаменитым физиологом, были такими юными членами конгресса, что обращали на себя всеобщее внимание. При первом знакомстве Лейкерт крайне понравился Илье Ильичу, и он решил немедленно заниматься у него. Ввиду этого он стал хлопотать о получении стипендии от русского министерства народного просвещения и о заграничной командировке. По просьбе родных за него ходатайствовал бывший министр народного просвещения Евграф Ковалевский. Лейкерт написал рекомендательное письмо Пирогову, и стипендия была выдана на два года, по 1600 руб. в год.

Гельголандские исследования привели Илью Ильича к предположению, что нематоды1 составляют совершенно самостоятельную группу, и он хотел теперь окончательно разъяснить этот вопрос. Лейкерт, уезжая на каникулы, позволил ему работать в своей Лаборатории. Илья Ильич рьяно принялся за исследования и, между прочим, открыл интересный, тогда совершенно новый факт перемежающегося размножения; он нашел, что гермафродитные паразитические нематоды дают свободно-живущее раздельнополое потомство. Когда Лейкерт вернулся, Илья Ильич с волнением и восторгом сообщил ему свое открытие. Лейкерт сначала отнесся к нему недоверчиво, но должен был признать очевидность, когда Илья Ильич показал ему все переходные стадии развития. Знаменитому ученому, видимо, было очень неприятно, что молодой человек сделал это открытие самостоятельно, в его отсутствие. Он предложил ему продолжать работу вместе и напечатать ее сообща. Илья Ильич с удовольствием согласился на это. Он работал так много, что у него разболелись глаза, и он уже не мог микроскопировать более нескольких минут под-ряд. Лейкерт стал убеждать его уехать на время отдохнуть.

С этим как раз совпал переезд брата Ильи Ильича, Льва Ильича, в Женеву, и Илья Ильич поехал к нему. Братья давно уже не видались. Лев Ильич много скитался и странствовал. У него была натура необыкновенно подвижная, отзывчивая, художественная; но он никак не мог остановиться на выборе определенной деятельности и разбрасывался. Это помешало ему произвести все то, на что была способна его богато одаренная природа. Обладая выдающимися лингвистическими способностями, он знал не только много европейских языков, но также и восточных. Он ездил в Малую Азию, где одно время служил в обществе пароходства и торговли; затем жил в Италии и принимал деятельное участие в гарибальдийском движении, во время которого был ранен. Он занимался живописью и литературным трудом, к чему имел большое дарование. Талантливый, остроумный, блестящий, красивый, к тому же необыкновенно добрый и мягкий, он производил чарующее впечатление. Илья Ильич очень любил его и радовался свиданию с ним. Он застал его среди молодых людей, стоявших вокруг стола с разложеннной географической картой. Дело шло о покупке земли в Италии для устройства коммуны. Лев Ильич, хорошо знавший страну, должен был выбрать подходящее место. Тотчас стали посвящать Илью Ильича в политику, но она производила на него отрицательное впечатление, сводясь главным образом в его глазах к партийным распрям, к догматическим спорам, основанным на шатких началах. Он уже слишком привык к научным методам для того, чтобы удовлетворяться недостаточно обоснованными теориями.

Наоборот, необыкновенно глубокое впечатление произвел на него Герцен, живший тогда в Женеве. Молодое поколение революционеров относилось к нему отрицательно, считая его деятельность слишком литературной, теоретической, и стремилось, напротив, к более активному образу действий.

Однако Лев Ильич оставался одним из немногих горячих сторонников Герцена. Часто вечером собирались у последнего, и он блестяще читал своим гостям «Былое и думы» в рукописи. Герцен производил глубокое, почти подавляющее впечатление мощью ума, остроумием и благородством всей своей личности. Обаяние его было так велико и неотразимо, что осталось одним из самых сильных впечатлений жизни Ильи Ильича. Это пребывание в революционном центре очень заинтересовало его, но в то же время он еще больше укрепился в мысли о превосходстве научной деятельности над политической и в том, что избрал благую часть.

После некоторого отдыха Илья Ильич направился обратно в Гиссен, остановившись по дороге в Гейдельберге; в то время там был центр русской учащейся молодежи, группировавшейся вокруг Гельмгольца, Кирхова, Бунзена. Сейчас же побежал он в библиотеку просмотреть научные журналы. Одним из первых, попавшихся ему был «Göttinger Nachrichten» со статьей Лейкерта о нематодах, исследованных ими вместе. Лейкерт описывал все, как найденное ими совместно, так и одним Ильей Ильичом, от своего имени; лишь в одном примечании упоминал он, что в работе помогал ему кандидат Мечников. Это глубоко огорчило и возмутило Илью Ильича. Вернувшись в Гиссен, он безуспешно пытался объясниться с Лейкертом, который систематически уклонялся от всякого ответа1.

Крайне удрученный всем этим, юноша поверил свое горе зоологу Клаусу, которого знал со времени Гиссенского съезда. Последний ответил ему, что такой образ действий характерен для Лейкерта и что следовало бы, чтобы Илья Ильич, в качестве независимого иностранца, разоблачил его. Он так взвинтил его, что тот, наконец, решился послать статью в журнал Дюбуа-Реймона, где изложил случившееся, и уехал из Гиссена, не простившись с Лейкертом.

Благодаря полученной двухгодичной стипендии Илья Ильич мог теперь направиться на берег моря для продолжения своих исследований. Еще в России доносились до него слухи о многообещающем, талантливом молодом зоологе Александре Онуфриевиче Ковалевском, который, в свою очередь, слыхал об Илье Ильиче и написал ему восторженное письмо о богатстве зоологического материала и об удобствах работы на Средиземном море. Поэтому, покинув Гиссен в 1865 году, Илья Ильич направился в Неаполь. Хотя цель этой поездки его была научная, но он надеялся, что и само путешествие произведет на него сильное впечатление. Но воображение рисовало ему столь грандиозные картины стран, которые ему предстояло видеть, что Италия, как раньше Швейцария, не произвела на него ожидаемого впечатления. Флоренция, где он остановился, не увлекла его. Он утомлялся от музеев, потому что видел сразу слишком много произведений искусства, без предварительной подготовки.

Да и вообще он не был очень чувствителен к пластическому искусству. Во время своего торопливого путешествия он лишь поверхностно мог видеть страну; не имея времени проникнуться красотами ее, он чувствовал себя разочарованным. Поэтому еще более торопился он в Неаполь, куда гораздо сильнее влекли его работа и знакомство с Ковалевским.

Ковалевский был с виду застенчивый, сдержанный, хотя очень сердечный юноша. Его ясные глаза светились мягкостью и детской чистотой; сразу в нем чувствовался идеалист, носитель священного огня, — наука была его религией, в своей страсти к ней он не останавливался ни перед какими жертвами, никакие препятствия не были непреодолимыми для него. Скоро всякий чувствовал, что этот маленький, застенчивый и мягкий человек — силач, боец безграничной энергии, когда дело коснется науки. Благодаря этому общему культу и страсти молодые люди сошлись очень быстро, несмотря на разницу характеров. Они сразу произвели друг на друга хорошее впечатление, и с тех пор между ними завязалась дружба, длившаяся всю жизнь. В Неаполе они работали запоем, совершали совместные экскурсии, с увлечением делились мыслями и планами, и эта общность вкусов и стремлений придавала еще большую прелесть их дружбе.

В Гиссене Илья Ильич прочел книгу Фрица Мюллера «В пользу Дарвина» . Чтение это оказало решающее влияние на направление его дальнейших работ. Фриц Мюллер первый конкретным образом подтвердил эволюционную теорию Дарвина на истории развития ракообразных, доказав, что эмбриология может дать ценные указания относительно генеалогии животных1. Под влиянием этого сочинения Илья Ильич, до сих пор делавший, так сказать, одни «научные разведки», решил сосредоточиться на сравнительном изучении эмбриологии животных. В Неаполе он и стал работать в этом направлении с обычной страстностью. Он все более и более приходил к убеждению, что ключ к эволюции и генеалогии животных следует искать в наиболее ранних стадиях их развития, где они являются в самой простой форме и всего менее еще видоизменены под влиянием внешних условий. На этих первых стадиях развития наблюдаются существенные и общие черты, обнаруживающие аналогию и связь между животными различных групп. Все животные вначале одноклеточны, так как яйцевая клетка, общая всем им, соответствует одноклеточному организму. Только после оплодотворения эта первичная яйцевая клетка начинает развиваться, последовательно делясь на сегменты, каждый из которых соответствует новой клетке. Явление это сходно с размножением посредством деления одноклеточных существ. Разница в том, что сегменты яйца не становятся независимыми особями и совместно образуют полый шар, названный бластулой.

Это — первое проявление многоклеточного организма. В бластуле обособляются слои — листки или зародышевые пласты, каждый из которых дает начало определенным органам зародыша. Внешний пласт — эктодерма—производит покровы и нервную систему; внутренний пласт — энтодерма — клетки (эндотелиальные), выстилающие пищеварительные и внутренние органы; наконец между этими двумя пластами обособляется третий пласт — мезодерма, дающий начало скелету, кровяной и мускульной системам.

История развития этих пластов была уже хорошо изучена у позвоночных, но очень мало у беспозвоночных. Между тем для выяснения происхождения и общей эволюции животных необходимо знать историю развития низших форм, от которых происходят остальные. На основании этих соображений в течение многих лет главной темой исследований Ильи Ильича стало сравнительное изучение зародышевых пластов низших животных и дальнейшей судьбы их составных элементов в разнообразных группах беспозвоночных. Работая в этом направлении, ему удалось доказать, что развитие беспозвоночных следует тем же законам и совершается по тому же плану, как и развитие высших животных, что существует, следовательно, реальная связь между всеми живыми существами, — конкретное подтверждение эволюционной теории. Своими исследованиями Илья Ильич вместе с Ковалевским содействовали созданию сравнительной эмбриологии.

Сравнительные ислледования происхождения клеток из различных зародышевых пластов и изучение дальнейшего развития и функций этих клеток привели Илью Ильича к наблюдению внутриклеточного пищеварения, ставшего впоследствии основой его будущей фагоцитной теории воспаления и вообще всего его дальнейшего учения. Таким образом, от начала до конца его научной деятельности можно проследить непрерывную логическую связь.

Несмотря на всепоглощающую работу, Илья Ильич интересовался также и окружающей жизнью. Во время своего первого пребывания в Неаполе он познакомился с двумя выдающимися личностями — Бакуниным и Сеченовым. Они жили тогда в Сорренто. Илье Ильичу и Ковалевскому очень хотелось познакомиться с обоими, но они не решались идти к ним. Наконец после долгих колебаний отправились.

Бакунин, колосс с львиной головой и серой гривой, производил впечатление страстного энтузиаста и сектанта. Он так легко увлекался, что стоило ему прочесть в газетах о каком-нибудь чисто местном незначительном бунте, чтобы сейчас предсказывать близкую, неизбежную революцию в России. Его теории сводились к тому, что „надо камня на камне не оставить”. Но на вопрос, «чем заменить разрушенное?» — он отвечал: «это уж видно будет после». Он увлекал своею пылкой мощью, но, по мнению Ильи Ильича, не был вовсе глубок.

Совсем иное впечатление производил Сеченов на молодых людей. Он импонировал глубиной ума, убедительностью речи и серьезным отношением ко всему. Его лицо монгольского типа было скорее некрасиво; но великолепные глаза, умные, глубокие, проницательные и добрые, освещали его поразительной внутренней красотой, которой нельзя было забыть. Идя к нему, Илья Ильич внутренне боялся своей неподготовленности по физике и химии, так как успел пройти их лишь поверхностно в свое кратковременное пребывание в университете. Несмотря на эту причину стеснения, между ним и Сеченовым сразу установилось духовное общение и свободный обмен мыслей. Тут же была заложена между ними та симпатия, которая потом развилась в глубокую дружбу всей жизни. На следующий день Илья Ильич опять пошел к нему, чтобы развить ему свои планы исследований эмбриологии низших животных в связи с эволюционной теорией.

Сеченов так горячо поощрял его, что Илья Ильич навсегда остался благодарным ему за такое отношение к первым шагам его самостоятельной научной деятельности.

В это пребывание в Неаполе он работал очень много, так что у него бывали периоды переутомления. Для отдыха он читал философские и исторические книги. Когда уехал Ковалевский, он примкнул к Бакунинскому кружку, члены которого обедали вместе в ресторане благозвучного названия «Trattoria dell'Armonia».

Осенью в Неаполе вспыхнула холера. Наступило всеобщее подавленное и угнетенное настроение. Оно усугублялось разными мрачными обычаями страны: погребальным звоном, следованием за гробом людей в длинных мантиях, капюшонах с разрезами для одних глаз, дымящимися факелами и т. п. Илья Ильич очень боялся эпидемии и упал окончательно духом, когда смерть скосила одного из членов их кружка — общую любимицу, милую англичанку, которая вовсе не боялась холеры, была бодрой и веселой. Однажды она не пришла обедать, у нее оказалась холера, и на следующий день она умерла. Илью Ильича это так поразило, что его уже расстроенные нервы не выдержали; он покинул Неаполь, тем более, что был в периоде сильного переутомления.

Он направился в Геттинген, к профессору Кэфферштейну, у которого хотел поработать над позвоночными, еще не изученными им. Кэфферштейн начал с того, что дал ему отпрепаровать какую-то редкую ящерицу. Илья Ильич отличался нелюбовью ко всякой технике, несовместимой с его живостью и нервностью: руки его дрожали, препарированье не удавалось, он раздражался, иногда доходил до ярости, ругался и швырял свой материал. Так и теперь: совершенно испортив драгоценную ящерицу, он получил еще большее отвращение к технике, вскоре бросил Кэфферштейна и перешел к знаменитому анатому Генле (Henle). Очень недолго проработав у него на заданную тему — гистологию почек лягушки, он решил, что более совершенно не способен к школьной дисциплине и вновь обратился к самостоятельным исследованиям. Когда дело касалось интересующих его вопросов, стремление решить их преодолевало его отвращение к технике, и он отлично справлялся с нею. Он занялся историей развития травяных вшей с эволюционной и генетической точек зрения. После этого он поехал на летний семестр в Мюнхен, думая поработать у знаменитого зоолога Зибольдта, типичного почтенного старого немецкого ученого. Но оказалось, что он уже слишком стар, чтобы принимать учеников, и Илья Ильич стал самостоятельно исследовать эмбриологию насекомых. Однако он часто навещал Зибольдта, с которым вел интересные научные разговоры; у них навсегда сохранились самые хорошие отношения, и они впоследствии всегда переписывались.

Во время пребывания молодого человека в Германии музыка была почти единственным его развлечением. Сам он не играл ни на каком инструменте.